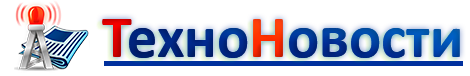

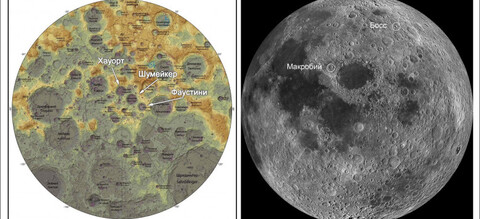

Сотрудники лаборатории сравнительной планетологии Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) совместно с коллегами из Китая исследовали морфологию поверхности постоянно затенённого дна околополярных лунных кратеров Фаустини, Шумейкер и Хауорт и сравнили их с нормально освещаемым дном кратеров Макробий и Босс, расположенными на средних широтах Луны.

Интерес учёных к околополярным кратерам связан прежде всего с тем, что в них, в условиях низкой освещённости, и потому очень низкой температуры, накапливается водяной лёд, который в будущем может использоваться для жизнеобеспечения лунных баз, а при разложении с помощью энергии Солнца на водород и кислород он может стать источником для получения ракетного топлива для дальних космических полётов.

Строение котловин изучали с помощью фотогеологического анализа снимков, полученных американской камерой ShadowCam, работавшей на борту корейского лунного орбитального аппарата Pathfinder (Danuri), а также камерой LROC NAC автоматической межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), с привлечением данных лазерного альтиметра LOLA (LRO).

Результаты показали, что что на дне всех пяти изученных кратеров в морфологии поверхности преобладают образованные ударами метеоритов более мелкие кратеры с диаметрами от десятков до сотен метров. На внутренних склонах кратеров, и затенённых в околополярных кратерах, и нормально освещаемых в неполярных кратерах, наблюдается волнистая текстура поверхности типа «слоновьей шкуры», возникшая в результате сползания рыхлого матери вниз по склонам.

На дне кратеров Макробий и Босс наблюдаются пологосклонные холмы, которых нет на дне кратеров Фаустини, Шумейкер и Хауорт, то есть дно изученных околополярных кратеров в масштабе первых километров более плоское. На дне околополярных кратеров наблюдаются кратеры с «лопастными» валами. Образование таких валов, по-видимому, связано с присутствием водяного льда. Такие кратеры составляют единицы процентов от общего количества рассматриваемых. Они разбросаны по исследуемым участкам и различаются по размеру. Возможно, отмечают авторы работы, это свидетельство того, что лёд в материале распределён неравномерно по площади и по глубине залегания.

Источник: habr.com