Необычный эксперимент, проведённый исследователями из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады на мышах и листьях двух разных видов растений позволил обнаружить прямые доказательства существования «биофотонов», или митогенетического излучения (МГИ), прекращающегося после смерти.

В теории видимые длины волн света, излучаемого биологическими процессами, должны быть настолько слабыми, что их легко заглушить интенсивным сиянием окружающих электромагнитных волн и лучистым теплом, генерируемым нашим метаболизмом, что делает проблематичным точное отслеживание по всему телу.

Тем не менее, физик Вахид Салари из Университета Калгари и его команда утверждают, что наблюдали именно это — сверхслабое фотонное излучение (СФЭ), производимое несколькими живыми животными, сильно контрастирующее с их неживыми телами, а также в горстке листьев растений.

Наука, лежащая в основе МГИ, сама по себе является спорной идеей. Разнообразные биологические процессы явно генерируют яркие проявления света в виде хемилюминесценции. А спонтанное порождение световых волн длиной от 200 до 1000 нанометров уже несколько десятилетий регистрируется в результате менее очевидных реакций в самых разных живых клетках, от тканей сердца коровы до колоний бактерий.

Одним из претендентов на роль источника этого излучения является влияние различных реактивных видов кислорода, которые живые клетки производят, когда испытывают стресс. Например, при наличии достаточного количества молекул перекиси водорода такие материалы, как жиры и белки, могут претерпевать трансформации, в результате которых их электроны переходят в режим повышенной активности и, возвращаясь на место, испускают фотоны.

Наличие средств дистанционного мониторинга стресса в отдельных тканях человека или животного, или даже среди культур или бактериальных образцов, могло бы дать техникам и медицинским специалистам мощный, неинвазивный инструмент для исследований или диагностики.

Чтобы определить, можно ли распространить этот процесс с изолированных тканей на целые живые организмы, исследователи использовали электронно-умножающие приборы и камеры с зарядовой связью для сравнения слабых излучений от мышей — сначала живых, затем мёртвых.

Четырёх обездвиженных мышей по отдельности помещали в тёмную коробку и получали их изображения в течение часа, после чего их подвергали эвтаназии и получали изображения в течение ещё одного часа. Даже после смерти учёные согревали их до нормальной температуры тела, чтобы исключить влияние теплового излучения.

Исследователи обнаружили, что могут фиксировать отдельные фотоны в видимом диапазоне света, вылетающие из клеток мыши до и после смерти. Разница в количестве этих фотонов была очевидна.

Контраст в излучениях ВНО у четырёх мышей, живых (вверху) и мёртвых (внизу).

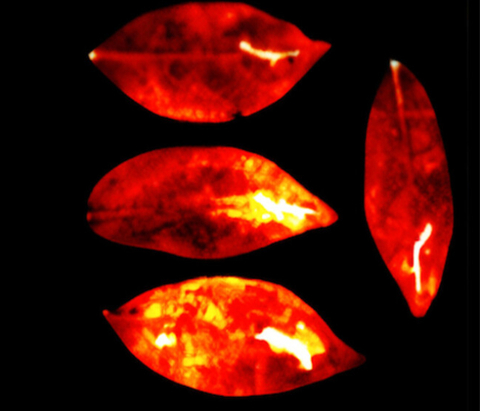

Эксперимент, проведённый на листьях резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) и шеффлеры древесной (Heptapleurum arboricola), показал столь же впечатляющие результаты. Физическое воздействие на растения и химические агенты убедительно доказали, что за мягким свечением на самом деле стоят реактивные виды кислорода.

«Наши результаты показывают, что повреждённые части всех листьев были значительно ярче, чем неповреждённые, в течение всех 16 часов съёмки», — сообщают исследователи.

Эмиссия МГИ из четырёх листьев шеффлеры древесной

Возможно, в будущем подобное излучение поможет нам в диагностике состояния нашего организма и отслеживании заболеваний.

Источник: habr.com