Одноклеточный микроб, обитающий в самых враждебных для жизни солёных озёрах Земли, обладает удивительной способностью превращать своё микроскопическое тельце в многоклеточную ткань, оказавшись в сложных обстоятельствах.

«Появление клональной многоклеточности — важнейшая эволюционная веха», — пишет в своей новой статье международная команда, сделавшая это открытие, под руководством патобиолога Теопи Радоса из Университета Брандейса.

Haloferax volcanii относится к часто игнорируемому домену архей, которые внешне очень похожи на бактерии, но имеют больше общего с нашим собственным доменом, эукариотами. Многоклеточность характерна для эукариот и редко встречается у бактерий, и H. volcanii — лишь вторая из известных нам архей, совершивших этот многоклеточный переход.

Мы знаем, что у H. volcanii есть несколько впечатляющих приёмов изменения формы, которые помогают ему выживать в таких экстремальных условиях, как Мёртвое море и Большое солёное озеро.

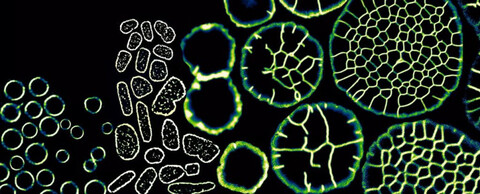

По словам Радос и её команды, когда внешний слой H. volcanii растягивается под действием физических сил, микроб принимает форму, ещё более напоминающую сложные организмы: он становится многоклеточным.

Радос впервые наткнулась на эту необычную новую стратегию, когда поместила одну клетку H. volcanii под подушечку из желе, на которую оказывалось давление всего в 10 кПа — примерно такое, какое вы испытываете на глубине одного метра под водой. Это утяжелённое желе сплющило податливую клетку примерно за два с половиной часа, прежде чем микроб успел клонировать себя.

Чтобы посмотреть, что произойдёт в условиях, более схожих с естественной средой обитания микроба, исследователи поместили H. volcanii под давление более 100 кПа, что эквивалентно условиям на глубине около 10 метров под водой.

Организм не только сплющился, как блин, но и в течение 12 часов его клетки, каждая из которых содержала несколько наборов генетической информации, увеличились в размерах и организовались в скопление, напоминающее ткани многоклеточных организмов.

Такие метаморфозы стали возможными благодаря гибкому белковому поверхностному слою микроба, больше похожему на клеточные мембраны животных, чем на жёсткие клеточные стенки растений и грибов.

«Отсутствие ковалентно-связанной клеточной стенки говорит о более динамичной, но менее жёсткой структуре, что наводит на мысль о том, что археи могут быть „податливыми“ и чувствительными к механическим раздражителям», — говорит биолог-археолог из Университета Брандейса Алекс Биссон. «Клетки как будто сжимаются, а затем получают стимул расти вширь и ввысь. Это больше похоже на поднимающуюся закваску, чем на традиционное деление клеток».

Полученные ткани обладают физическими свойствами, отличными от одноклеточной формы микроба, а эластичность межклеточных перегородок оказывается сравнимой с эластичностью клеток тканей животных.

«Тот факт, что археи способны создавать сложные тканеподобные структуры, говорит о том, что природа может создавать сложные свойства из, казалось бы, безыскусного сырья», — говорит Биссон.

Источник: habr.com