Проект «Если быть точным» провёл исследование, которое показало серьёзный разрыв в уровне смертности между жителями России в возрасте 30–54 лет с высшим образованием и без него. В первой группе этот показатель оказался в 2,8 раза ниже.

Для оценки неравенства в смертности использовался возрастной коэффициент смертности (ВКС). Он рассчитывается как отношение числа умерших в группе за год к её общей среднегодовой численности. Далее проект посчитал стандартизированный коэффициент смертности (СКС) — показатель, скорректированный до стандартного возрастного распределения и позволяющий сравнивать группы с разной возрастной структурой.

Число умерших в группах с разным образовательным статусом получили из статистики Росстата об естественном движении населения. Самые свежие данные были доступны за 2023 год. Долю людей с разным уровнем образования взяли из последней переписи населения в 2020–2021 годах. Эту долю умножили на среднегодовую численность населения за 2023 год, чтобы получить число россиян с разными образовательными статусами.

Данные о числе умерших с разбивкой по уровню образования доступны для пятилетних возрастных групп: 20–24, 25–29, 30–34 и так далее. Исследователи приняли за нижнюю возрастную границу 30 лет — так как именно к этому возрасту большинство людей заканчивают своё образование.

Наконец, образовательный статус умершего записывается со слов родственников. Для 31,1% умерших и 16,7% всего населения он вообще не указан — тогда исследователи распределили эти данные пропорционально общей структуре.

Данные для расчёта смертности от разных причин в регионах взяли из Российской базы данных по рождаемости и смертности (РосБРиС). Информацию о вредных привычках получили из Выборочного наблюдения состояния здоровья населения за 2023 год.

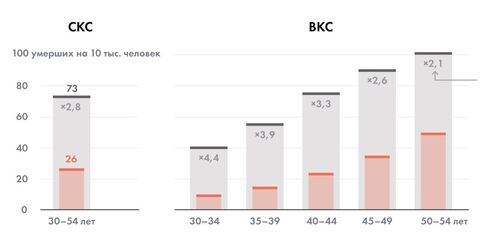

Авторы исследования выяснили, что в 2015 году тридцатилетние мужчины с высшим образованием и при неизменных параметрах смертности прожили бы на 8,5 года дольше, чем их ровесники со средним образованием; для женщин разница составила 5,2 года. В 2023 году коэффициент смертности закончивших вуз россиян 30–54 лет был в 2,8 раза ниже, чем их ровесников без диплома. В молодых группах разница оказалась заметнее. Так, смертность людей 30–34 лет с высшим образованием составила девять умерших на 10 тысяч человек, без него — 40 умерших или почти в 4,5 раза больше. В группе 50–54 лет разница была только двукратной: 49 против 101 умершего.

Снижение неравенства можно объяснить тем, что в старших группах люди в целом умирают чаще от разных причин.

Автора отмечают, что и уровень образования не связан напрямую с уровнем смертности, но косвенно влияет на её причины. «Чаще объяснение лежит в социологической плоскости. Люди с высшим образованием, как правило, занимают более высокое положение в обществе, имеют более высокий доход, более устойчивы к внешним шокам. Их отличает более осознанное поведение в отношении своего здоровья, меньшая распространённость вредных привычек, они охотнее обращаются к врачам. Немаловажна и обратная причинность: людям со слабым здоровьем может быть сложнее получить высшее образование», — пояснил демограф, научный сотрудник Международной лаборатории исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Алексей Щур.

Далее исследователи обратились к гипотезе: если в регионах с относительно низкой долей людей с высшим образованием выше смертность от определённых причин, то эти причины и должны объяснять неравенство в смертности. Они рассмотрели по 15 регионов с самой высокой и самой низкой долей населения с высшим образованием. Для каждого коэффициент смертности в группах 30–54 лет. Оказалось, что средний СКС в нижней группе регионов почти на четверть выше. Такая разница объясняется внешними причинами смертности: убийства, самоубийства, несчастные случаи, отравления и так далее. «Люди с более низким уровнем образования чаще заняты на работах с повышенным риском для здоровья, включая производственный травматизм и воздействие вредных веществ», — пояснила исследовательница экономики здоровья, доцент Школы социальных вычислительных наук ЕУ СПб Юлия Раскина. По её словам, вне работы травмы и отравления нередко вызваны чрезмерным употреблением алкоголя.

На втором месте в списке причин оказались инфекционные и паразитарные заболевания, прежде всего ВИЧ-инфекции. Далее следуют болезни органов пищеварения (чаще всего печени), болезни системы кровообращения и новообразования. В молодом возрасте их обычно вызывает чрезмерное употребление алкоголя и нездоровое питание, курение и несвоевременная диагностика.

Таким образом, вредные привычки оказались одним из важнейших факторов риска смерти в России. По данным исследования Global Burden of Disease на 2021 год, до 12% смертей россиян в возрасте 30–54 лет были связаны с курением, до 17% — с чрезмерным потреблением алкоголя. Для мужчин эти показатели выше: с курением связаны до 16% смертей, с алкоголем — до 20%.

По данным выборочного наблюдения состояния здоровья населения, в 2023 году почти половина мужчин 30–54 лет без высшего образования курили ежедневно; среди закончивших вуз этот показатель составлял всего 23%. Для женщин — 15% и 7% соответственно. Кроме того, среди мужчин с высшим образованием доля никогда не куривших была в 1,6 раза больше, чем среди мужчин без диплома. Для женщин разница составила около 10%.

Также исследование СЗН-2023 показывает более частое употребление больших доз алкоголя (200 граммов водки, 0,7 литра вина или двух литра пива) среди мужчин без высшего образования (13% сообщили, что выпивают такое количество чаще, чем раз в неделю). Среди закончивших вуз мужчин показатель составил 6%. Для женщин — 3% и 2%.

По данным СЗН-2023, 8,5% мужчин 30–54 лет без высшего образования когда-либо получали или наносили травмы после употребления алкоголя, среди мужчин с вузовским дипломом таких было около 4,5%. Имевших подобный опыт женщин меньше — 2% и 1%.

Если в 2015 году разница коэффициента смертности между людьми 30–54 лет с высшим образованием и без него была четырёхкратной, то теперь уровень неравенства снизился на 30%. Это произошло за счёт роста смертности обладателей высшего образования (на 24%) и её снижения среди людей без вузовского диплома (на 11%). Самые заметные изменения произошли в группах 30–34 и 35–39 лет, где смертность людей без высшего образования сократилась примерно на четверть. Худшую динамику показала группа 45–49 лет, где смертность выросла сразу для обоих образовательных статусов. Рост смертности среди людей с высшим образованием, однако, в целом незначительный — с 21 до 26 умерших на 10 тысяч человек за восемь лет.

Вероятно, такой тренд связан с «инфляцией» вузовского диплома. Поскольку высшее образование становится доступнее, то доля получивших его россиян растёт, считают исследователи. Одновременно с этим растет и дифференциация вузов по качеству обучения, а диплом уже не гарантирует успешное трудоустройство. В результате различия между образовательными статусами постепенно стираются, делают вывод они.

Источник: habr.com