Задумывались ли вы когда-нибудь, чем дышат космонавты? Им приходится полагаться на сложнейшие системы жизнеобеспечения. И сегодня мы разберём, как учёные решали эту задачу десятилетиями и что происходит с воздухом на Международной космической станции. Спойлер: без кислородных баллонов не обошлось.

Мы уже рассказывали, как космонавты получают воду для питья на МКС (и не только для питья, кстати), но для полноценной жизни в космосе нужен не только запас жидкости.

Кислород очень важен в космосе (кто бы мог подумать. Давайте разберёмся, как его создают на орбите и что стоит за сложнейшими системами жизнеобеспечения на Международной космической станции.

Первые шаги: с чего всё начиналосьПеред ранними космическими миссиями встал важный вопросом — как обеспечивать экипаж воздухом? В начале освоения космоса никто и не думал ещё о регенеративных системах. Логика у первых космонавтов была простой — на борт брали запас кислорода в виде надёжных картриджей.

Советская программа использовала калиевые патроны: внутри содержалось вещество (на основе надперекиси калия), которое поглощало углекислый газ и одновременно выделяло кислород. Простой и эффективный метод для первых орбитальных станций, например, «Салюта».

Американцы выбрали другой подход: на «Шаттлах» кислород использовался в криогенном состоянии в сосудах Дьюара, а на первых кораблях типа «Меркурий» и «Аполлон» они использовали однокомпонентную атмосферу из чистого кислорода.

Это позволило снизить общее давление в кабине и, соответственно, облегчить конструкцию корабля, но из-за риска возгорания, который был вызван высокой концентрацией кислорода, от этой идеи позже отказались и перешли к двухкомпонентной атмосфере — как на советских станциях (так и на МКС сейчас).

Атмосфера на МКССоздание космической атмосферы — это не только вопрос кислорода. Вот параметры, которые поддерживаются на МКС:

Общее давление: держится на уровне 734–770 мм рт. ст., чтобы создать привычные условия. Давление кислорода (O₂): около 140–160 мм рт. ст., что примерно соответствует уровню содержания кислорода на Земле. Давление углекислого газа (CO₂): 0,5–3 мм рт. ст., поскольку высокие уровни СО₂ могут вызвать усталость, головные боли и даже отравление. Влажность: 6–8 мм рт. ст., для комфорта и от проблем с кожей и дыханием (хотя атмосфера там всё ещё суховата).

Чтобы замутить такую атмосферу, нужно постоянно регенерировать кислород и удалять углекислый газ, а также строго контролировать эту самую влажность. Что же для этого используют?

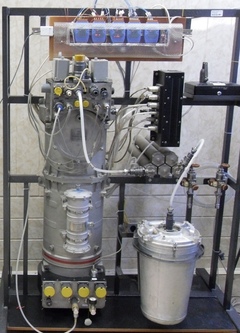

Российская система кислородообеспечения: «Электрон-ВМ» и её особенностиНа российском сегменте кислород производится системой под названием «Электрон-ВМ», которая работает на основе электролиза воды. Эта система не только помогает экипажу дышать, но и значительно экономит место и ресурсы (помните же, как раньше возили кислород?).

Сама идея «Электрона» появилась на станции «Мир» в 1986 году — тогда систему называли «Электрон-В». Позже для МКС её модернизировали и усовершенствовали до версии «Электрон-ВМ». Основной принцип остался прежним: система разделяет воду на кислород и водород.

Водород удаляется за борт, а чистый кислород поступает в атмосферу станции. Модернизация увеличила производительность системы и повысила надёжность. Например, добавили новые датчики для более точного контроля, а часть управления интегрировали с бортовой системой — так процесс автоматизировался.

На американском сегменте МКС пробовали применить систему Сабатье, которая превращает углекислый газ и водород (побочный продукт системы «Электрон-ВМ») в воду и метан. Так вода снова используется для получения кислорода, а метан идёт за борт (или на топливо для двигателей).

Систему испытывали около трёх лет и выявили ряд недоработок. На российском сегменте система Сабатье не установлена, хотя подобные разработки в СССР начались еще 35 лет назад. Пока что проще и дешевле отправлять водород и углекислый газ за борт, а кислород пополнять с помощью более проверенных систем.

Эта самая система «Электрон-ВМ» настолько важна, что, несмотря на разработку новых технологий, её продолжают использовать и развивать. Ну а на замену есть, например, система «Янтарь» — там используется твёрдый электролит (в отличие от жидкого в «Электроне»), но из-за высокой надёжности и проверенности системы «Электрон-ВМ» её пока не заменили.

Система «Воздух»Когда мы говорим о воздухе, не стоит забывать, что во время дыхания мы не только поглощаем кислород, но и выделяем углекислый газ (CO₂). А его в замкнутом пространстве накапливать — плохая идея.

Поэтому на МКС есть системы, которые занимаются утилизацией углекислого газа. В российском сегменте за это отвечает система «Воздух», которую впервые установили ещё на станции «Мир».

Она основана на использовании сорбентов — специальных веществ, которые «вытягивают» углекислый газ из воздуха и отправляют его в космос. Работа системы отлажена, а подготовка космонавтов к её эксплуатации проходит на специальном стенде-тренажёре с одноимённым названием.

Кончено же, на МКС есть и запасные системы для обеспечения кислородом — твёрдотопливные генераторы кислорода (ТГК). Эти генераторы несколько раз модернизировались, но работали нестабильно: первый вариант стал причиной пожара на станции «Мир» в 1997 году, и хотя систему совершенствовали, её использование оставалось рискованным.

На МКС применяли также генераторы кислорода нового поколения, но и с ними всё было не слава Богу. Например, космонавтам приходилось вскрывать кассеты консервным ножом, а в условиях невесомости, сами понимаете к чему такое может привести (острые края, порезы и всякое).

В итоге от ГКС отказались, а «Электрон-ВМ» продолжает оставаться основным источником кислорода. При этом, на случай каких-то аварий всегда есть дополнительные запасы кислорода, которые привозят на «Прогрессах».

Контроль токсичностиОсобенное внимание уделяется контролю за герметичностью отсеков и газовым составом. В воздухе МКС могут быть самые разные вещества — от аммиака, триола и ртути до щёлочи.

Откуда они там берутся? Ну, просто они есть в бортовых системах станции, сами понимаете, что будет, если это всё попадёт в атмосферу. Поэтому на борту есть как автоматические, так и переносные газоанализаторы, которые помогают держать ситуацию под контролем.

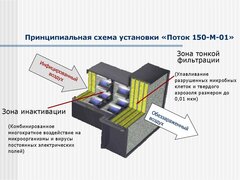

Дополнительно используются фильтры от микропримесей и бактерий, такие как «Поток» — без неё приходилось бы постоянно бороться с плесенью. А ещё есть блок очистки атмосферы (БМП), а также фильтр А-2 для поглощения продуктов горения от пожаров.

При этом, когда работаешь в невесомости, нужно быть готовым ко всему, а привыкать приходится даже к каким-то простым вещам. Например, из-за отсутствия гравитации очень трудно менять картриджи, а старые кассеты приходится тщательно упаковывать, чтобы они не рассыпались в порошок.

Хорошо, что систему постоянно адаптируют и улучшают, а инструкции по эксплуатации сделаны специально с учётом всего, что может случиться. Безопасность превыше всего!

Будущее жизнеобеспеченияСейчас учёные исследуют, как можно улучшить системы очистки воздуха, чтобы они не требовали такого частого обслуживания. Одна из идей — это использование фотокатализа — процесса, при котором солнечный свет активирует катализатор, который уничтожает вредные примеси.

Это могло бы существенно сократить количество фильтров и упростить работу систем, что, конечно, снизит нагрузку на экипаж.

Ещё разрабатываются методы для повторного использования углекислого газа и водорода в реакторах, которые позволят получать воду и метан. Та же реакция Сабатье звучит многообещающе, особенно, если мы полетим на Марс.

Но пока эти технологии ещё испытываются и совершенствуются, российская «Электрон-ВМ» остаётся надёжной опорой кислородного баланса на МКС.

Источник: www.ferra.ru